“Descendemos hacia el amor como el rocío…”

El niño viene a nuestro encuentro luego de un largo recorrido prenatal por el mundo espiritual.

Este bebé que recibimos ha transitado un camino de preparación y gran trabajo antes del día de su nacimiento en esta tierra.

Gran respeto y admiración nos provoca el recordar el enorme recorrido hecho, el esfuerzo realizado para estar entre nosotros, y el amor y el valor que lo impulsaron a bajar a la Tierra a realizar su misión.

El niño comienza su viaje junto a su ángel quien escucha su deseo de encarnar y lo acompaña en su descenso.

Como un sabio tejedor trabaja sobre el germen espiritual de su futuro cuerpo físico y luego guía la formación del mismo.

Elige el tiempo y el lugar de su llegada.

A través de un gran recorrido va formando su mundo anímico y conformando su cuerpo de fuerzas vitales.

Y finalmente…llega a nosotros blandito, abierto al mundo, frágil. Totalmente necesitado de nuestros cuidados. Y a la vez portando la fortaleza y la esencia de toda la humanidad. Transformando ese instante en un momento único y especial que nos conecta con lo eterno, con lo puro.

Ese día de importancia suprema será recordado año tras año con la solemnidad que merece la ocasión.

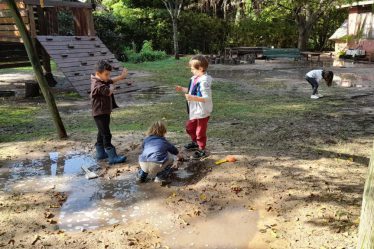

En el Jardín de Infantes así lo vivimos. El día del cumpleaños de cada niño es una fiesta y el agasajado es recibido con la vela de la vida encendida y su impecable traje de príncipe esperándolo.

Pasará por un puente de oro, compartirá una rica torta con sus compañeros, y su maestra le contará anécdotas que reflejan cómo está descubriendo este mundo que eligió para vivir.

Cosas tan simples y tan llenas de sentido. No es necesario nada más.

Y en una atmósfera de profundo silencio y respeto, se llevará este regalo para el alma, este luminoso cuento cuyas imágenes resonarán en su rico mundo interior:

“Hace poco más de cinco años, Juan no se encontraba en la Tierra. Estaba arriba en los cielos con su Ángel de la Guarda, y era muy, muy feliz. Saltaba, bailaba y daba volteretas. Primero saltaba sobre una sola pierna y luego sobre la otra, y no se caía nunca.

Un día su ángel le trajo una pelota de oro. La pelota era bien redonda y estaba hecha de oro puro. El ángel le dio la pelota a Juan para que jugara con ella. Juan arrojó la pelota al cielo, bien alto, y la recogió al caer. Entonces la pasó de una mano a la otra, y tampoco se le cayó.

Un día, cuando Juan estaba de un humor muy juguetón, tomó la pelota de oro, la puso sobre su hombro y la lanzó lejos, lejos. La arrojó lo más lejos que pudo. Voló tan lejos que desapareció. Buscó por aquí y por allá, pero no la encontró. En ese momento vio algo brillar entre las nubes. Se acercó, y allí estaba.

Cuando se agachó a recoger la pelota, sus ojos se fijaron en la Tierra y allí abajo vio algo maravilloso. Vio a una madre que soñaba con un niñito, y a un padre preparando una cuna. “Oooooh!” le dijo Juan a su ángel guardián: “¿Puedo ir allá abajo? Es lo que quiero, más que cualquier otra cosa en el mundo.”

“Sí”, respondió su Ángel Guardián. “Puedes bajar. Pero primero debemos viajar durante mucho tiempo, pasando por el Sol, por la Luna y por todas las estrellas que brillan en el cielo, a través de las puertas celestiales, hasta alcanzar las puertas del arcoíris. Allí debes dejar tus vestidos celestiales y yo te los guardaré hasta que vuelvas.”

En ese momento el niño cayó en un sueño muy, muy profundo. La madre tomó al niño y lo guardó debajo de su corazón. El padre llegó y abrazó a su familia, y de repente, un día, había en la cuna un niñito pequeño, con ojos que brillaban como las estrellas. Tenía una naricita pequeña que uno podía tomar cariñosamente por la puntita y una barbillita para hacer cosquillas. Los deditos de sus pies y de sus manos se mecían para arriba y para abajo, y sus piececitos ondeaban en el aire. Y así nació el niño, y el mejor nombre que sus padres pudieron elegir para él fue JUAN.”